Укладка кабеля в земле

Среди корней деревьев, старых кирпичей и камней можно встретить и кабели. Электрические, силовые, контрольные — они лежат в толще почвы, связывая здания, районы и целые города. Прокладка кабеля в земле — не просто техническая операция. Это сложный процесс, в котором переплетаются расчёт, безопасность и здравый смысл.

Требования к монтажу кабеля под землю

Почва, несмотря на видимую простоту, капризна. Грунт может двигаться, замерзать, насыщаться влагой или проседать. Поэтому кабель, зарытый в землю, должен быть защищён.

Требования к такой прокладке закреплены в нормативных документах:

-

кабель должен укладываться на определённую глубину, обязательно использовать песчаную подушку, соблюдать дистанции от других коммуникаций. Недопустимо оставлять соединения без герметичной изоляции.

-

Угол поворота кабеля не должен быть резким — иначе возрастает риск повреждения изоляции. Особенно строго всё при прохождении трассы вблизи водопровода или газопровода.

Достоинства и недостатки подземной прокладки электрического кабеля

Подземная прокладка электрического кабеля — решение, которое вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, такое размещение избавляет от хаоса на столбах и визуального шума в городской среде. Провода не путаются в кронах деревьев, не гремят на ветру и не портят старинные фасады. Город будто выдыхает. Всё кажется аккуратнее, чище. И это действительно важно, особенно для исторических кварталов, где каждый сантиметр пространства несёт отпечаток времени. Но за эту внешнюю чистоту приходится платить. И не только в прямом смысле. Прокладка кабеля под землёй требует серьёзных вложений — финансовых, технических, временных. Нужно рыть, перекрывать улицы, терпеть грязь и неудобства. А ещё нельзя забывать о подземных коммуникациях, которых в старых районах больше, чем в шахматной партии ходов. Иногда один неправильный копок может превратиться в целую аварию.

Есть и другой нюанс. Почва — не самый стабильный сосед. Влага, коррозия, движение грунта — всё это влияет на кабель, как морская вода на железо. Да, защита предусмотрена, но со временем даже самый крепкий щит начинает давать трещины. И тогда искать повреждение становится задачей на логику и терпение. Это не просто — обесточить полрайона и начать вслепую искать, где прогорело. Тем не менее, подземная прокладка всё чаще оказывается единственно возможной. В новых жилых комплексах, в районах, где плотность населения растёт быстрее, чем бамбук, нет места для опор и проводов, расчерчивающих небо. Да и безопасность становится важнее — где-то кабель под землёй спасает от короткого замыкания в дождь, а где-то — от воровства металла.

Вам будет интересно узнать, о том как сделать электропроводку в частном доме с нуля

Нельзя сказать, что это путь без изъянов. Но и игнорировать его не получится. Подземный кабель — это компромисс между эстетикой, функциональностью и затратами. Иногда разумный, иногда — вынужденный. В любом случае, под землёй провод живёт иначе. Тихо, в темноте, без глаз. Но его присутствие чувствуется в каждом включённом свете.

| Плюсы | Минусы |

| Нет визуального загрязнения — провода не на виду | Сложность доступа для ремонта |

| Устойчивость к ветровым и атмосферным нагрузкам | Стоимость работ выше, чем у воздушной прокладки |

| Меньше риск обрыва при авариях | Необходимость точного соблюдения норм и ГОСТов |

| Долговечность в условиях стабильного грунта | Сложности при пересечении с другими коммуникациями |

| Безопасность для людей и животных | Требует тщательной подготовки и инструментов |

Разработка трассы прокладки

Прежде чем лопата коснётся земли, инженеры изучают рельеф. Маркируются участки, где почва нестабильна, определяются точки входа и выхода. Трасса не должна проходить через заболоченные зоны, под фундаментами или вблизи крупных корней. Иногда приходится корректировать маршрут прямо на месте, если геология преподносит сюрпризы.

Разработка трассы для прокладки электрокабеля — дело не быстрое и уж точно не простое. Это не просто провести линию на карте и махнуть лопатой. Каждый метр маршрута требует вдумчивого подхода, потому что кабель — это не просто провод, а целая система, которая должна жить в земле десятилетиями и не подвести в самый неожиданный момент.

-

Всё начинается с изучения местности. Нужно понять, с чем придётся иметь дело: мягкий ли это грунт, старый ли жилой район, не проходят ли поблизости другие коммуникации. Карты подземных сетей — вещь коварная. На бумаге всё ровно, а на деле — можно наткнуться и на забытые кабели, и на водопровод, который в документах не значится. Потому часто приходится выходить на место, исследовать территорию вручную, зондировать, сверять, уточнять.

-

Далее — проектирование. Здесь уже вступают в дело инженеры. Они рассчитывают сечение кабеля, глубину залегания, радиусы поворотов, учитывают нагрузку и особенности ландшафта. Если трасса проходит через сложные участки — например, овраги, дороги, железные пути — приходится придумывать дополнительные конструкции: переходы, футляры, иногда даже горизонтальное бурение. Всё это должно учитывать и безопасность, и удобство обслуживания в будущем.

-

Затем — согласования. Бюрократия в этом деле не спит. Нужно утвердить проект с множеством служб: электроснабжение, водоканал, газовая служба, местная администрация. Иногда приходится вносить правки по десять раз — не потому, что проект плох, а потому что реальность диктует свои условия. Где-то дерево растёт, где-то старый дренаж, а где-то просто «так нельзя, и всё».

-

Когда все барьеры пройдены — начинается физическая часть. Земляные работы, укладка кабеля в траншеи или трубы, установка колодцев и шкафов. Рабочие не просто копают — они точно следуют плану, проверяют уклоны, следят за изоляцией и засыпкой. Нельзя просто кинуть кабель в яму — потом это аукнется аварией.

-

Наконец — испытания. Систему нужно проверить под нагрузкой, убедиться, что всё соединено правильно, что нигде нет повреждений. И только после этого — ввод в эксплуатацию. Казалось бы, всё готово. Но на деле — это лишь начало долгой жизни подземного кабеля, который теперь должен незаметно, без сбоев и сбоев, служить городу.

Разработка трассы — это как прокладывание вены в теле города. Каждая ошибка чревата последствиями, каждая удача — основа надёжной энергии.

Составление плана

Без точного чертежа и схемы подземная прокладка — игра в русскую рулетку. Проект должен учитывать глубину заложения, тип кабеля, вид грунта и предполагаемые нагрузки. Необходим также план эвакуации на случай повреждения кабеля. Особенно важны отметки об охранных зонах и точках пересечения с уже существующими сетями.

Составление плана для укладки электрокабеля в земле — это момент, когда инженерное мышление сталкивается с реальностью ландшафта, старых коммуникаций и здравого смысла. На первый взгляд — просто нарисовать линию от точки А до точки Б. Но в действительности план — это гораздо больше, чем схема. Это попытка предсказать, как кабель будет жить под землёй десятилетия: не задохнётся ли он в грунте, не попадёт ли под чужую трубу, не выйдет ли боком изгиб на полметра.

-

Первое, что важно — понимание среды. Не абстрактной, а самой что ни на есть конкретной: тип почвы, уровень грунтовых вод, наличие других инженерных сетей. Глина, песок, камни — всё это влияет на глубину залегания, выбор оболочки, дренаж. Кабель — не корень дерева, он не умеет адаптироваться. Он требует заранее подготовленной среды, в которой не будет сюрпризов.

-

Затем — анализ маршрута. План должен учитывать не только кратчайшее расстояние, но и то, что встречается на пути. Газопроводы, канализация, водопровод, опоры связи — это не просто препятствия. Это узлы, с которыми нужно договариваться. Иногда приходится уводить трассу в сторону, менять угол, искать обход. Всё это влияет на стоимость, сроки, и на то, насколько удобно будет потом ремонтировать повреждённый участок — если вдруг что.

-

Особенность плана ещё и в том, что он должен быть не просто точным, а гибким. То есть предусматривать альтернативы. Иногда на месте всё выглядит иначе: то, что на карте кажется свободным участком, в реальности оказывается поросшим деревьями или засыпанным строительным мусором. И если в проекте нет запаса по манёвру — бригада встанет, работы замрут.

-

Важный момент — согласование с другими службами. План не может существовать в изоляции. Его нужно вписать в живую ткань города или посёлка. Это значит — проверять каждый метр, сверяться с геоподосновой, взаимодействовать с десятком инстанций. И каждое "одобрено" — как маленькая победа, выстраданная временем и терпением.

-

Но, пожалуй, главное в этом всём — ответственность. План — это не просто бумага. Это чья-то ночь без света зимой, если кабель положили неверно. Это остановка лифта, это молчащий светофор. Поэтому каждое решение в нём должно быть взвешенным, каждое допущение — продуманным. Потому что под землёй нет права на ошибку. Там, где глаз не видит, всё должно работать с первого раза.

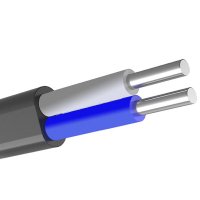

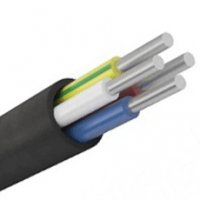

Какой кабель нужен для прокладки под землей?

Не каждый кабель согласится жить под землёй. Подходят только те, у которых усиленная изоляция, часто — бронированная оболочка. Наиболее популярны ВБбШв, АВБбШв и ПвКШп. Они выдерживают давление грунта и защищены от влаги. Иногда применяются гофрированные трубы или полиэтиленовые кожухи для дополнительной защиты. Главное — прочность и долговечность.

Прокладывать кабель под землёй — это не просто вопрос техники, а своего рода договор с почвой. Её не обманешь. Она терпелива, но в случае ошибки напомнит о себе без лишних церемоний. Поэтому и подход должен быть основательным. Не всякий кабель выдержит постоянное давление земли, влагу, перепады температуры и глухую тьму, в которой ему придётся жить. В таких условиях нужен броневой товарищ — кабель с защитной оболочкой, устойчивой к агрессивной среде. Часто используют марки ВБбШв или АВБбШв — их броня словно кольчуга, а внутренняя изоляция держит удар и не даёт воде добраться до жил. Но даже если кабель как танк, просто зарыть его в землю — значит пригласить беду. Подушка из песка, гравий, геотекстиль — всё это не капризы монтажников, а необходимость. Почва движется, живёт. Без мягкой опоры и защиты от механических повреждений кабель долго не протянет.

Стоит помнить, что земля не прощает спешки. Халатность тут играет злую шутку. И пусть под ногами ничего не видно — это не значит, что можно забыть о том, что лежит там. Электричество не любит безразличия. Ошибка в выборе марки или несоблюдение глубины залегания — и вот уже греется земля, а вместе с ней и счета за ремонт.

Есть ещё нюансы — сечение жил, материал провода, допустимая нагрузка. Всё это подбирается не по наитию, а по расчётам. Не на глаз, а с опорой на реальные условия: сколько техники подключится, как далеко тянуть кабель, насколько влажный участок. Иногда приходится советоваться с проектировщиком. Да, это затраты. Но дешевле, чем потом копать снова.

Подземная прокладка — это не просто способ скрыть кабель с глаз долой. Это попытка договориться с природой, чтобы она не вмешивалась. Уважительное соглашение: мы не трогаем лишнего, а она — не ломает то, что ей не мешает.

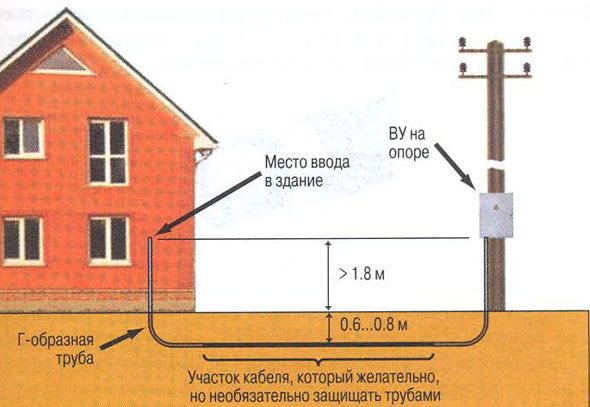

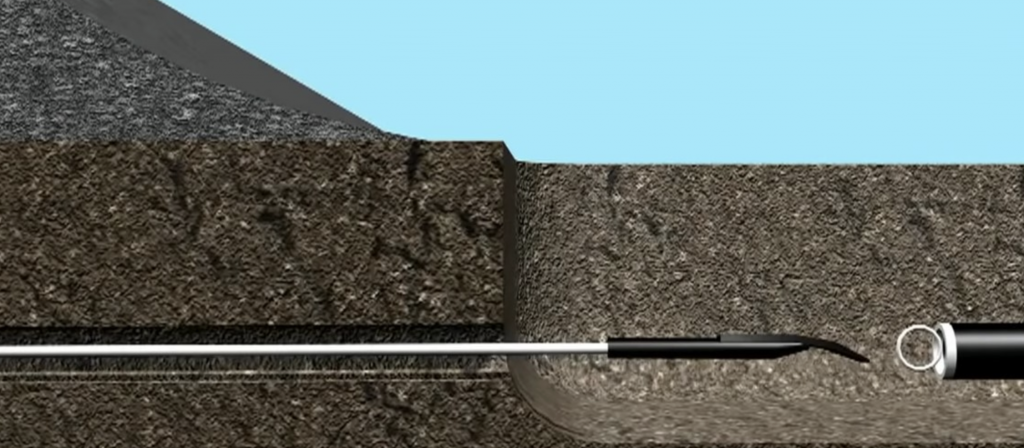

Инструкция, как провести кабель под землей

Сначала размечают маршрут, потом роют траншею. Глубина — не меньше 70 см. На дно насыпают песок, укладывают кабель без напряжения, без скруток и натяжений. Сверху снова слой песка — он служит подушкой. Потом укладывается сигнальная лента, чтобы случайный копатель не нарвался на ток. Завершают засыпкой грунта. Всё — кабель ушёл под землю.

Прокладывать кабель под землёй — это не просто кинуть провод в яму. Здесь нужен порядок, внимательность и понимание, с чем ты имеешь дело. Вот живая, понятная инструкция, без канцелярщины.

-

Сначала посмотри на участок. Не наспех, а с чувством. Важно знать, где будут повороты, что за почва, есть ли рядом деревья с мощными корнями или, скажем, газопровод. Земля не всегда безобидна. Разметь маршрут, чтобы потом не искать кабель с лопатой наугад. И глубину учти — минимум 70 см, а лучше — 80–100. Особенно если под проездом или местом, где будет что-то тяжёлое.

-

Копаешь траншею. Без фанатизма, но аккуратно. Дно нужно выровнять. Камни, мусор, корни — всё это мешает. Потом насыпь песчаную подушку. Не просто так — она как матрас, бережёт кабель от острых кромок и будущих подвижек почвы. Слой — сантиметров десять.

-

Теперь про кабель. Нужен тот, что для земли: ВБбШв или АВБбШв, с бронёй и надёжной изоляцией. Его не надо тянуть с натягом. Он должен лежать свободно, без изгибов и рывков. Кабель лучше уложить в ПНД-трубу — гофру или гладкую. Особенно если есть риск, что кто-то потом решит копать рядом.

-

Положил — сверху опять песок, сантиметров 10–15. А потом можно уже глину, землю, что осталась после раскопок. Но прежде — положи сигнальную ленту. Яркую. Через лет десять ты скажешь себе за это спасибо. Или тот, кто будет копать на этом месте.

-

Не забудь сделать уклон, если есть риск скопления воды. Кабель не должен лежать в луже. И после — всё проверь. Изоляцию, целостность, марку, соответствие нагрузке. Ошибка на этом этапе может вылезти в самый неподходящий момент.

-

Подключение — это уже история с электриком. Самому туда лучше не лезть. Пусть специалист подключает — щит, автомат, УЗО, всё как положено. А ты проверь ещё раз: ничего не перетёрлось, не перегнулось, не осталось без защиты.

Прокладка силовых и контрольных кабелей в траншее по требованиям ПУЭ

Для силовых — двойная изоляция, чаще всего с бронёй. Контрольные — тоньше, но требования к прокладке те же. Расстояние между ними — минимум 10 см, если идут в одной траншее. Нельзя допускать соприкосновения. При прокладке рядом с теплотрассами — обязательна термоизоляция.

Прокладка силовых и контрольных кабелей в траншее — это не просто монтаж, а строго регламентированный процесс, который подчиняется требованиям ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Здесь нет места импровизации. Всё должно быть по нормам — иначе последствия могут быть не только неприятными, но и опасными.

Сама траншея — это не просто канава в земле. У неё есть чёткие параметры. Минимальная глубина укладки — 0,7 метра для кабелей до 1 кВ. Если трасса проходит под дорогой или местом с высокой нагрузкой, глубину увеличивают до 1 метра. Ширина траншеи зависит от количества кабелей: между ними должно быть не менее 10 см. Если кабели укладываются в несколько ярусов — расстояние между ярусами не меньше 25 см.

-

На дно траншеи обязательно укладывается слой песка — не менее 10 см. Это своего рода мягкая подушка, которая защищает изоляцию от механических повреждений. После укладки кабеля его засыпают ещё одним слоем песка, а затем — слоем грунта. Только потом идёт основная засыпка.

-

В траншее можно прокладывать как силовые, так и контрольные кабели, но они не должны лежать вплотную. Между ними соблюдают дистанцию. В случаях, когда кабели разного назначения идут рядом, их рекомендуется разделять перегородками или укладывать в отдельные трубы.

-

Согласно ПУЭ, обязательно используется сигнальная лента. Её укладывают на расстоянии 25 см от верхнего слоя песка. Цвет — яркий, чтобы ленту сразу было видно при земляных работах. Если кабели проходят по участкам с возможным движением техники или нестабильным грунтом, допускается укладка в защитные трубы — это может быть стальной кожух или прочная ПНД-труба.

-

Особое внимание уделяется маркировке. На каждом повороте и в местах соединений устанавливаются таблички с обозначением типа кабеля, напряжения, даты монтажа и направления линии.

-

И ещё важный момент — влага. Кабель не должен лежать в воде. Если есть риск затопления, предусматривается дренаж или используются кабели с влагостойкой изоляцией. А лучше — и то, и другое.

-

Все работы выполняются строго по проектной документации и только квалифицированными специалистами. Иначе это не прокладка, а замедленное устройство неприятностей.

Вывод простой: ПУЭ — это не формальность. Это инструкция «как сделать правильно, надёжно и безопасно».

Порядок прокладки кабеля в земле

-

Всё начинается с подготовки. Нужно точно определить маршрут: где пройдёт кабель, на каком расстоянии от других коммуникаций, какие будут повороты и перепады. Это не чертёж на коленке — всё должно быть согласовано, особенно если работы проводятся в городской зоне или на производственной территории.

-

Далее — рытьё траншеи. Минимальная глубина — 70 см, но если это проезд, где будут машины или техника, роют на метр. Дно выравнивают, убирают острые камни, мусор, корни. Под кабель обязательно укладывается песчаная подушка — 10 см, иногда больше, в зависимости от типа грунта. Песок — как матрас: бережёт изоляцию и распределяет давление.

-

Кабель укладывается ровно, без резких перегибов и натяжений. Он должен лежать свободно. Если маршрут сложный или почва нестабильна, используют защитные ПНД-трубы или металлические кожухи. Важно не класть кабель прямо в глину или в низину, где будет скапливаться вода. Если без этого не обойтись — делают дренаж или выбирают кабель с влагостойкой оболочкой.

-

После укладки — ещё один слой песка, затем — слой земли. Примерно на 20–30 см выше кабеля обязательно укладывают сигнальную ленту. Она нужна для тех, кто через годы вдруг решит копать на этом месте: чтобы не попасть лопатой в жилу.

-

Засыпку делают послойно, утрамбовывая грунт, чтобы потом не проваливалась дорожка или газон. Кабельные трассы, особенно в промышленных зонах, маркируются табличками и схемами — чтобы через пять лет никто не гадал, куда он идёт и откуда.

Требования к траншее при прокладке кабеля

Траншея для прокладки кабеля должна быть достаточно глубокой — обычно не менее 70 см, чтобы избежать повреждений при земляных работах и от морозов. Дно выравнивают и утрамбовывают, иногда насыпают песчаную подушку толщиной 10–15 см. Стенки — ровные, без осыпающегося грунта. Если почва каменистая — обязательно дополнительное утепление или прокладка трубы. Кабель укладывают без натяжения, с небольшим запасом по длине. Сверху — защитный слой (песок, плитка, лента), потом — обратная засыпка. Всё делается с расчётом на надёжность и безопасность.| Параметр | Значение |

| Глубина траншеи | Не менее 0,7 м для низкого напряжения |

| Ширина траншеи | На 10 см шире диаметра кабеля с каждой стороны |

| Песчаная подушка | 10–15 см |

| Сигнальная лента | На 20–30 см выше кабеля |

Артикул: 2316/LPE-1-F50DU

Есть в наличии

Цена: 468.75 грн.

/упак

Артикул: АВВГ 4х25

Есть в наличии

Цена: 10 200 грн.

/шт

Артикул: 95-06-006

Есть в наличии

Цена: 4 914.90 грн./шт

5 461 грн.

-10%

Экономия 546.10 грн.

Нормы расстояний от кабеля до объектов, от кабеля до кабеля

Если кабель проходит вдоль дорог — отступ не менее метра. До фундамента зданий — не ближе 60 см. Между кабелями разных назначений — минимум 10 см. Если возможны блуждающие токи — больше. От деревьев — не ближе 1,5 м, особенно если корневая система мощная. Между кабелями должен быть зазор. Если это кабели одного назначения и одинакового напряжения, проложенные рядом в одной траншее, минимальное расстояние между ними — 10 см. Это нужно, чтобы избежать перегрева, упростить ремонт и продлить срок службы. Если же это разные системы — например, силовой кабель и связь — лучше вообще разнести их в разные трубы или даже в отдельные траншеи, особенно если один из них без экранирования.

Если кабели укладываются ярусами (то есть один над другим), вертикальное расстояние между ними должно быть не менее 25 см. Это особенно важно, если место ограничено, но нужно сохранить доступность и надёжность. Теперь — о расстояниях до других объектов. От фундамента зданий — не ближе 0,6 метра. До деревьев — минимум метр, иначе корни доберутся до изоляции. До трубопроводов — от 0,5 до 1 метра, в зависимости от типа трубы и напряжения кабеля. До опор ЛЭП — минимум 1 метр, а если это высоковольтная линия — ещё дальше.

Если кабель прокладывается параллельно железной дороге, автодороге, дренажной системе или другим инженерным сетям — нормы тоже есть: от 1 до 2 метров, в зависимости от ситуации. Пересечения допустимы, но строго под прямым углом и с вертикальным разносом. Кабель, как правило, должен проходить ниже остальных коммуникаций. В местах пересечения обязательно используется защита — чаще всего это труба или металлический кожух.

Ещё важный момент — глубина. В городской зоне — не менее 0,7 метра. Под проезжей частью или в промышленной зоне — до 1 метра. Всё зависит от нагрузки и типа грунта. Но главное — соблюдать не только глубину, но и расстояния.

Каждый изгиб должен быть плавным. Минимальный радиус изгиба — 10 диаметров кабеля. Скрутки и спайки — только в герметичных муфтах. Маркировка обязательна через каждые 50 метров.

Какие трубы применять при прокладке кабеля?

Для дополнительной защиты часто используют ПНД-трубы, асбестоцементные кожухи, иногда — стальные. В местах подвижного грунта лучше брать гибкие гофрированные трубы. Главное, чтобы внутри трубы не было острых краёв — они могут повредить изоляцию.

-

Чаще всего выбирают полиэтиленовые или ПВХ трубы. Первые — гибкие, как змея в траве, и выдерживают давление без лишнего драматизма. Они не боятся морозов, не трескаются от перепадов температуры, да и кладутся быстро, без капризов. ПВХ более капризен: жесткий, но зато хорошо держит форму, особенно если почва спокойная, без движения и подземных сюрпризов.

-

А вот если говорить о серьёзных нагрузках — стройки, дороги, техника над головой — тогда в бой идут стальные трубы. Да, они тяжелее, с ними больше мороки, но зато надёжны, как дедовский молоток. В местах, где часто копают или велик риск повреждения, металл до сих пор вне конкуренции. Хотя и тут всё зависит от контекста — в сырой почве металл ржавеет, и без антикоррозийной защиты он быстро сдаётся.

-

Иногда используют гофрированные оболочки — они будто дышат вместе с землёй. С одной стороны — гибкость, с другой — защита от механических воздействий. Особенно полезны, когда рельеф ведёт себя непредсказуемо.

Важно помнить — труба сама по себе не решает всех проблем. Влажность, кислотность почвы, глубина заложения, нагрузки сверху — всё это играет свою роль. Иногда лучше вложиться в более дорогой вариант, чем потом перекапывать участок и думать, где всё пошло не так. Кладка кабеля — это не просто технический момент, а компромисс между безопасностью, долговечностью и здравым смыслом.

Порядок прокладки бронированных и небронированных кабелей в траншее в хронологическом порядке

Бронированные укладывают напрямую на песчаное дно. Небронированные — обязательно в трубе или коробе. Потом — слой песка, лента, грунт. Если почва агрессивная — применяют антикоррозионные материалы.

-

Сначала подготавливают траншею: выбирают нужную глубину (не менее 0,7 м), выравнивают дно, удаляют острые камни и корни. Затем насыпают песчаную подушку — около 10–15 см — для амортизации и отвода влаги.

-

Далее приступают к укладке. Если кабель небронированный, его укладывают исключительно в защитной трубе или гофре — особенно в местах с риском повреждений. Кабель должен лежать свободно, без изгибов и натяжения.

-

Бронированный кабель допускается класть прямо на песчаное основание, без трубы. Но даже в этом случае необходимо следить, чтобы не было механического давления или острых предметов. Кабель укладывается с небольшим «змейкой» запасом, чтобы компенсировать возможные подвижки грунта.

-

После укладки кабеля его присыпают ещё одним слоем песка — не менее 10 см, а затем укладывают сигнальную ленту или бетонные плиты — как предупреждение для будущих работ. Завершающий этап — обратная засыпка грунта и трамбовка.

Таким образом, порядок действий строится вокруг защиты кабеля и предотвращения возможных повреждений — будь то механика, влага или подвижки земли.

Прокладка кабеля в местах пересечения с другими коммуникациями

Самое опасное место. Кабель должен проходить либо над, либо под другими сетями — только не рядом. Обязательно применение защитной гильзы. Пересечения согласуются заранее, под контролем проектировщиков. Иначе — штраф, демонтаж и повторные работы.

-

В первую очередь, все пересечения выполняются под определённым углом — желательно прямым или близким к нему, чтобы уменьшить зону соприкосновения. Если кабель пересекает водопровод, газопровод или теплотрассу, приоритет всегда за безопасностью: либо уходят на нужную глубину, либо прокладывают защитную трубу. Иногда — и то, и другое.

-

Минимальное расстояние между электрокабелем и другими сетями — не менее 0,5 метра по вертикали или горизонтали. Но если обстоятельства не позволяют, и выдержать дистанцию невозможно, приходится использовать бронированный кабель или дополнительное экранирование.

-

В местах пересечения обычно применяют стальные или пластиковые гильзы — своеобразные туннели, через которые проходит кабель, не соприкасаясь с другими коммуникациями. Это не просто формальность — это страховка от возможных аварий.

-

Обязательно устанавливаются сигнальные ленты или маркировка. Коммуникации, проходящие поблизости, должны быть учтены не только на плане — любая невнимательность может обернуться проблемами при первых же земляных работах.

Всё сводится к одному простому правилу: лучше перестраховаться сейчас, чем потом иметь дело с последствиями. Потому что под землёй ошибки дорого обходятся.

FAQ

Каковы нормы прокладки кабеля в земле?

Регламентируются ПУЭ и СНиП. Важно соблюдать глубину, использовать песчаную подушку и сигнальную ленту, соблюдать расстояния до объектов и других коммуникаций.

На какую глубину нужно укладывать кабель в землю?

Минимум — 70 см. В местах проезда транспорта — от 1 метра. В мягких почвах — глубже.

Насколько глубоко должны располагаться кабели под землей?

Так, чтобы исключить повреждение при поверхностных работах. Чем глубже, тем надёжнее, но сложнее в ремонте.

На сколько закапывать провода в землю?

Рекомендуется от 70 до 100 см, в зависимости от напряжения, условий и типа кабеля.